为什么有人还在迷恋胶片相机镜头?

在像素动辄五千万起步的年代,胶片相机镜头依旧被反复讨论,原因并不只是情怀。胶片成像的**银盐颗粒结构**与数码传感器的**像素阵列**完全不同,导致同一支镜头在两种介质上呈现出的**锐度、色彩过渡、暗角**都有差异。很多老镜头在胶片时代被“驯服”的像差,到了数码机身上反而被放大,于是“胶片味”成了不可复制的标签。

胶片相机镜头怎么选?先问自己三个问题

1. 我拍什么题材?

- 街拍:优先考虑**35 mm或40 mm定焦**,体积小巧、最近对焦距离短。

- 人像:胶片对肤色宽容度高,**85 mm f/1.4**能榨出奶油般焦外。

- 风光:追求极致解析力,**多膜多层镀膜**的广角变焦更稳妥。

2. 我常用什么胶片?

ISO 100 的细腻负片对镜头分辨率要求高,**高解析镜头**才能发挥全部细节;ISO 400 的颗粒感本身就能掩盖部分像差,**老镜头**的“味道”反而更出彩。

3. 我的预算上限是多少?

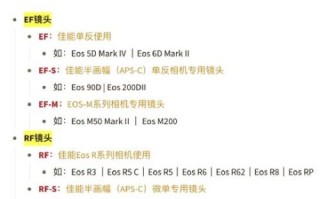

胶片镜头二手市场水深,**德系三大厂**动辄四位数起步,**日系二线品牌**几百元也能淘到素质不错的手动头。明确预算后,再锁定卡口:M42、PK、FD、OM……不同卡口转接难度差异巨大。

胶片镜头和数码镜头区别到底在哪?

镀膜技术:老镀膜≠差镀膜

胶片对斜射光的容忍度更高,**单层镀膜**就能控制眩光;数码传感器像镜面一样反射光线,**现代纳米镀膜**才扛得住。于是同一支老镜头在胶片机上色彩浓郁,在数码机上却可能出现“紫边+雾化”双重暴击。

像场覆盖:暗角与边缘崩

胶片成像面积固定,镜头只需覆盖**36×24 mm**;数码传感器因微透镜排列,边缘光线入射角过大就会衰减。部分胶片广角在数码全幅上**边缘失光两档**,在胶片上却只轻微暗角。

分辨率标定:线对 vs 像素

胶片时代用**线对/毫米**衡量解析力,50 lp/mm 已算优秀;数码时代用**像素密度**说话,高像素机身分分钟把老镜头“榨干”。**50 mm f/1.2**在胶片上全开柔焦迷人,在4200万像素传感器上却像蒙了一层纱。

实战:如何在二手市场淘到好镜头?

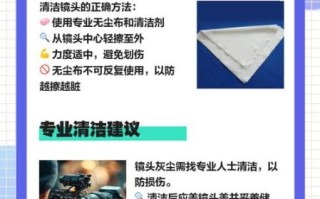

看镜片:三步排除法

- **对光检查**:任何超过2 mm 的划痕都会在高光处留下拉丝。

- **侧光扫霉**:菌丝呈蛛网状,轻微可用UV灯抑制,重度直接放弃。

- **摇晃听声**:光圈叶片松动会咔哒响,影响曝光精度。

测机械:手感比数据更诚实

对焦环阻尼均匀、光圈环档位清脆,比MTF曲线更能说明问题。带上一卷**过期彩负**当场试拍,冲洗后放大到8×10英寸,**中心与边缘反差**一目了然。

常见误区:这些说法别再信了

“胶片镜头色彩一定更毒”——其实胶片本身的**乳剂配方**才是主因,镜头只负责传递光线。

“徕卡头装到微单就能复刻德味”——转接环厚度误差0.1 mm 就会让无限远不合焦,**法兰距**是硬门槛。

“越老越值钱”——产量巨大的**苏俄Helios**近年被炒上天,但光学素质只是二线水准。

进阶玩法:让老镜头在数码机上重生

转接环选购指南

- 优先选**可调法兰距**的环,解决无限远合焦问题。

- 带**电子触点**的环可记录EXIF,方便后期整理。

- 微单用户注意**防抖兼容性**,部分机身需手动输入焦距。

后期调色:胶片LUT与镜头数据匹配

在Lightroom里新建镜头配置文件,手动输入**畸变与暗角参数**,再叠加富士或柯达官方LUT,就能把数码文件调出**Portra 400**的肤色与**Kodachrome**的反差。

未来趋势:胶片镜头会被复刻吗?

蔡司已重启**Contax G系列**部分光学设计,采用现代镀膜与浮动镜组,既保留老镜头的**焦外特色**,又满足数码高像素需求。第三方厂商如**7Artisans、TTArtisan**也在复刻经典焦段,价格仅为原厂的十分之一。或许不久的将来,我们无需在跳蚤市场翻箱倒柜,也能买到**全新带保修**的胶片味镜头。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~